Finanzbericht

Lagebericht

Gesetzliches und regulatorisches Umfeld

Die Wertschöpfungskette der Stromwirtschaft teilt sich vereinfacht dargestellt in die Bereiche Produktion, Übertragung, Verteilung und Verbrauch auf. Swissgrid verantwortet als Eigentümerin und Betreiberin des Schweizer Höchstspannungsnetzes die Stromübertragung.

Im Bereich der Stromübertragung liegt aufgrund der hohen Investitionen für den Bau des Übertragungsnetzes, der steigenden Skalenerträge (angesichts sinkender Grenzkosten) sowie der hohen irreversiblen Kosten ein natürliches Monopol vor. Dieses hat der Gesetzgeber durch das Stromversorgungsgesetz (StromVG) und die Stromversorgungsverordnung (StromVV) zu einem rechtlichen Monopol ausgestaltet. Zur Stärkung der Stromversorgung in der Schweiz wurde im Jahr 2023 zusätzlich die Winterreserveverordnung (WResV) in Kraft gesetzt.

Die Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom überwacht die Einhaltung von StromVG und StromVV bzw. WResV. Die ElCom ist die unabhängige staatliche Regulierungsbehörde im Elektrizitätsbereich. Sie kann bei Bedarf Verfügungen erlassen, gegen die der Rechtsweg ans Bundesverwaltungsgericht mit Weiterzugsmöglichkeit ans Bundesgericht offensteht.

Swissgrid ist in einem stark regulierten Umfeld tätig. Dies ist eine Folge des öffentlichen Interesses an einer schweizweit sicheren Stromversorgung. Daraus resultieren die Gesetzgebung sowie die Überwachung durch den Regulator.

Geschäftstätigkeit

Swissgrid verantwortet als nationale Netzgesellschaft den diskriminierungsfreien, zuverlässigen und leistungsfähigen Betrieb des Übertragungsnetzes sowie dessen umweltverträglichen und effizienten Unterhalt. Zu den wichtigsten Aufgaben von Swissgrid zählen auch die Erneuerung und der bedarfsgerechte Ausbau des Höchstspannungsnetzes.

Swissgrid erbringt im Zusammenhang mit dem europäischen und dem schweizerischen Verbundbetrieb weitere Dienstleistungen wie zum Beispiel das Bilanzgruppen- und Engpassmanagement oder die Systemdienstleistungen (SDL). Dabei wahrt Swissgrid die Interessen der Schweiz und leistet einen wichtigen Beitrag für eine sichere Stromversorgung der Schweiz.

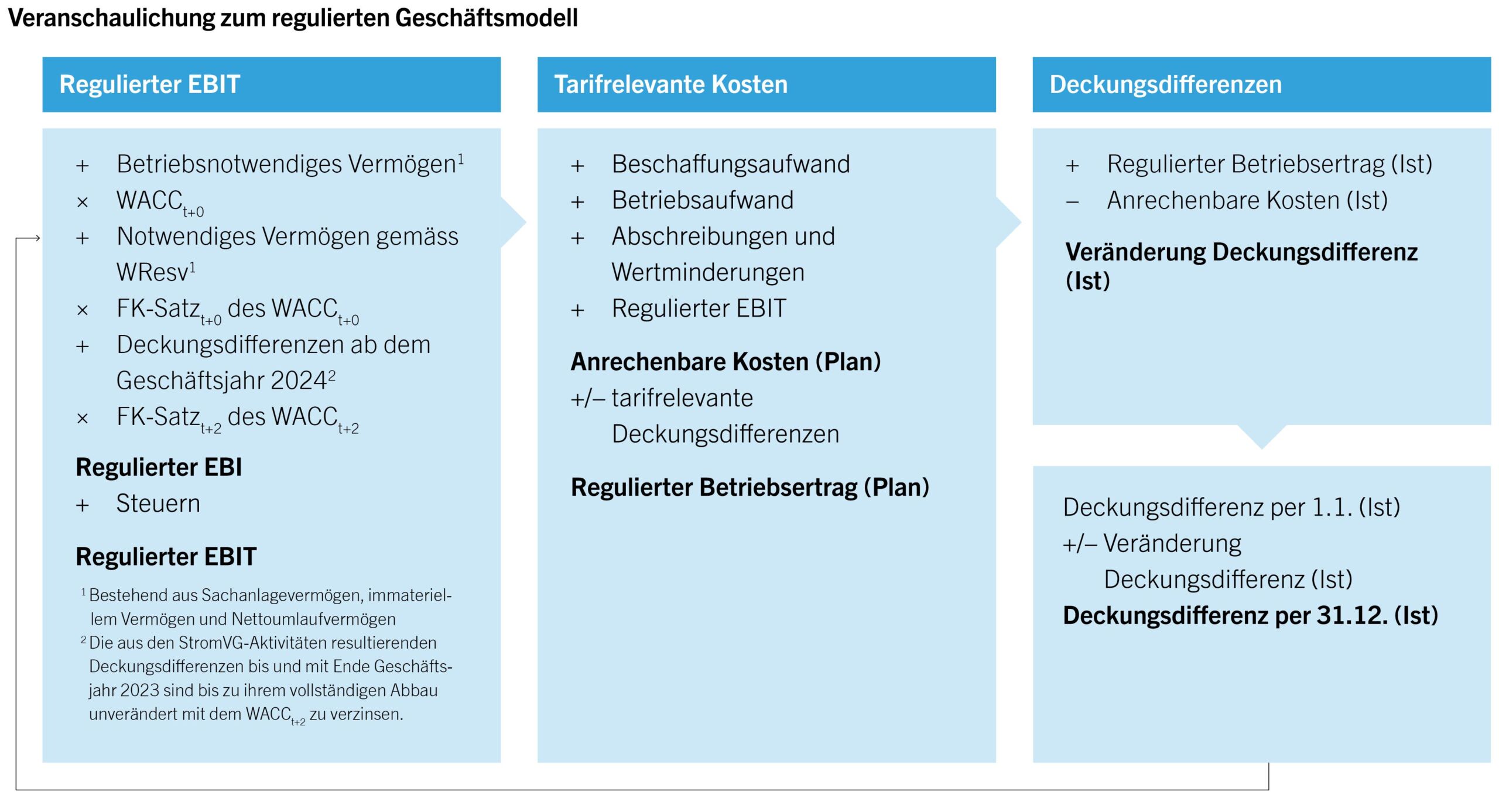

Cost-Plus-Regulierung

Swissgrid entstehen aufgrund ihres gesetzlichen Auftrags und ihrer Geschäftstätigkeit Kosten, die in Form von Tarifeinnahmen auf die tieferliegenden Netzebenen und die Endverbraucher überwälzt werden können. Dies ist dann der Fall, wenn der Regulator die Kosten als tariflich anrechenbar qualifiziert. Die ElCom hat das Recht, die tarifliche Anrechenbarkeit der Kosten von Swissgrid im Nachhinein (ex post) zu prüfen.

Als anrechenbare Kosten gelten die Betriebs- und Kapitalkosten eines sicheren, leistungsfähigen und effizienten Netzes. Die anrechenbaren Kosten gemäss StromVG und StromVV beinhalten zudem einen angemessenen Betriebsgewinn. Aus diesen Gründen wird die Regulierung auch «Cost Plus» genannt: «Cost» steht für das Kostendeckungsprinzip, und «Plus» steht für den Betriebsgewinn. Für die anrechenbaren Kosten gemäss WResV gilt das Kostendeckungsprinzip.

Anrechenbare Betriebs- und Kapitalkosten

Zu den anrechenbaren Betriebskosten zählen die mit dem Betrieb direkt zusammenhängenden Leistungen wie die Kosten für den Netzunterhalt, die Aufwände für die Erbringung von Systemdienstleistungen, der Personalaufwand, Kosten für Material sowie Fremdleistungen und direkte Steuern.

Die anrechenbaren Kapitalkosten setzen sich aus den Abschreibungen und den kalkulatorischen Zinsen zusammen. Die Höhe der kalkulatorischen Zinsen für die StromVG-Aktivitäten hängt direkt von der Höhe der für den Betrieb des Netzes notwendigen Vermögenswerte (BNV) und des anzuwendenden regulatorischen Zinssatzes (WACCt+0) ab. WACCt+0 bedeutet, dass für das jeweils aktuelle Geschäftsjahr auch der für dieses Jahr festgelegte WACC zur Anwendung gelangt. Die Verzinsung der notwendigen Vermögenswerte für die in der WResV geregelten Aufträge erfolgt hingegen mit dem im WACCt+0 enthaltenen Fremdkapitalkostensatzt+0.

Zu den BNV gehören insbesondere Übertragungsnetzanlagen (inklusive Anlagen im Bau), immaterielle Anlagen sowie das auf Monatsbasis ermittelte Nettoumlaufvermögen.

Deckungsdifferenzen

Swissgrid kalkuliert die notwendigen Tarifeinnahmen aufgrund von Plankosten (Betriebs- und Kapitalkosten) ex ante. Durch Mengen- und Preisabweichungen zwischen dem «Ist» eines Jahres und dem «Plan» für dasselbe Jahr ergeben sich regelmässig Differenzen zwischen den Ist-Kosten und den Ist-Erlösen eines Jahres. Diese Differenzen werden Deckungsdifferenzen genannt und sind über die Folgejahre abzubauen. Übersteigen die effektiven Kosten die Tarifeinnahmen desselben Jahres, entsteht eine Unterdeckung. Diese Unterdeckung kann über die Folgejahre tariferhöhend abgebaut werden. Übersteigen hingegen die Tarifeinnahmen die effektiven Kosten desselben Jahres, entsteht eine Überdeckung, die tarifsenkend über die Folgejahre abgebaut werden muss.

Ab dem Geschäftsjahr 2024 ist erstmals der neue Artikel 18a Stromversorgungsverordnung (StromVV) für die Verzinsung aller Deckungsdifferenzen anzuwenden. Die ab dem Geschäftsjahr 2024 entstehenden Deckungsdifferenzen sind neu mit dem im WACCt+2 enthaltenen Fremdkapitalkostensatzt+2 zu verzinsen. Gemäss der ElCom-Weisung 03/2024 sind die aus den StromVG-Aktivitäten resultierten Deckungsdifferenzen bis und mit Ende Geschäftsjahr 2023 bis zu ihrem vollständigen Abbau unverändert mit dem WACCt+2 zu verzinsen. Die aus den WResV-Tätigkeiten resultierten Deckungsdifferenzen bis und mit Ende Geschäftsjahr 2023 werden bis zu ihrem vollständigen Abbau weiterhin nicht verzinst.

Gewinnregulierung

Das EBI (Ergebnis vor Zinsen) des regulierten Geschäftsbereichs von Swissgrid ergibt sich aus der Multiplikation der betriebsnotwendigen Vermögenswerte der StromVG-Aktivitäten mit dem Kapitalkostensatz WACCt+0, der Multiplikation der notwendigen Vermögenswerte für die in der WResV geregelten Aufträge mit dem im WACCt+0 enthaltenen Fremdkapitalkostensatzt+0 und der Verzinsung aller Deckungsdifferenzen mit dem im Kapitalkostensatz WACCt+2 enthaltenen Fremdkapitalkostensatzt+2. Die aus den StromVG-Aktivitäten resultierten Deckungsdifferenzen bis und mit Ende Geschäftsjahr 2023 sind bis zu ihrem vollständigen Abbau unverändert mit dem WACCt+2 zu verzinsen, was das EBI ebenfalls beeinflusst. Aus dem nicht regulierten Geschäftsbereich von Swissgrid können weitere Gewinne anfallen.

Aus dem EBI müssen die Kapitalgeber von Swissgrid über die Verzinsung des Fremdkapitals und aus der Rendite auf das Eigenkapital (Dividende und/oder Gewinnthesaurierung) entschädigt werden. Unter Anwendung der regulatorischen Vorgaben resultiert somit eine Rendite in der Höhe der anzuwendenden Kapitalkostensätze.

Kalkulatorischer Kapitalkostensatz (WACC)

Der WACC ist ein auf Basis der Stromversorgungsgesetzgebung jährlich festgelegter kalkulatorischer Zinssatz. Dieser findet für alle Netzbetreiber gleichermassen Anwendung.

Der WACC errechnet sich methodisch unter Berücksichtigung der aktuellen Best Practice des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK). Die Methodik wurde eigens für die spezifische Regulierung der Stromnetzbetreiber entwickelt und soll die Investitionssicherheit für die Stromnetzbetreiber gewährleisten. Betreffend die Finanzierungsstruktur liegen der Berechnung des WACC ein Eigenkapitalanteil von 40 Prozent und ein Fremdkapitalanteil von 60 Prozent zugrunde. Für die einzelnen Kapitalkostenparameter gelangen spezifische Grenzwerte zur Anwendung.

Der WACC repräsentiert einen kalkulatorischen Zinssatz für die Strombranche. Deshalb fliessen nicht die tatsächlichen Kapitalkosten von Swissgrid in die Tarifkalkulation ein. Das heisst im Umkehrschluss, dass es in der Verantwortung von Swissgrid liegt, wie sich die über die Tarife eingenommenen kalkulatorischen Zinsen auf die Eigen- und die Fremdkapitalgeber verteilen.

Geschäftsverlauf

(Werte gemäss Swiss GAAP FER)

Beschaffungsaufwand

Mit CHF 684,5 Mio. sinkt der Beschaffungsaufwand um CHF 215,4 Mio. gegenüber dem Vorjahreswert von CHF 899,9 Mio. Die Abnahme ist auf die um CHF 186,1 Mio. bzw. CHF 48,3 Mio. tieferen Kosten in den Segmenten Allgemeine Systemdienstleistungen und Wirkverluste zurückzuführen. Grund für die Abnahme im Segment Allgemeine Systemdienstleistungen sind die tieferen Kosten für die Regelleistungsvorhaltung. Die Abnahme im Segment Wirkverluste sind auf tiefere Beschaffungskosten für die benötigte Energie zur Kompensation der Wirkverluste zurückzuführen. Demgegenüber führten im Segment Netznutzung höhere nationale Redispatchkosten zu einem Anstieg des Beschaffungsaufwands um CHF 29,1 Mio. Die Kosten im Segment Blindenergie bewegen sich auf Vorjahresniveau.

Betriebsaufwand und Abschreibungen

Der Betriebsaufwand liegt mit CHF 305,7 Mio. um CHF 11,9 Mio. über dem Vorjahreswert von CHF 293,8 Mio. Die konsequente Umsetzung der Strategie 2027 hat zu einer Zunahme des Personalaufwands geführt. Die Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt 2024 beträgt 784,1 FTE (Vorjahr 704,3 FTE).

Die planmässigen Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Anlagen betragen im Geschäftsjahr CHF 160,9 Mio. und haben gegenüber dem Vorjahr aufgrund des gestiegenen Anlagevermögens um CHF 14,8 Mio. zugenommen.

Umsatz und Deckungsdifferenzen

Im Geschäftsjahr 2024 beträgt der Nettoumsatz über alle Segmente CHF 1 825,1 Mio. und hat gegenüber dem Vorjahreswert von CHF 1 219,2 Mio. um CHF 605,9 Mio. zugenommen. Die Zunahme ist hauptsächlich auf die um CHF 417,8 Mio. bzw. CHF 156,2 Mio. höheren Nettoumsatz in den Segmenten Allgemeine Systemdienstleistungen und Wirkverluste zurückzuführen. Beide Segmente verzeichneten höhere Tariferträge und erhielten höhere anteilmässige Auktionserlöse zur Deckung der anrechenbaren Kosten des Übertragungsnetzes zugewiesen. Die Zunahme der Tariferträge ist durch den regulatorisch vorgegebenen Abbau der in den vergangenen Jahren resultierten Unterdeckungen begründet. Nebst höheren Tariferträgen und Auktionserlösen führten auch höhere Erträge aus der Bilanzgruppen-Ausgleichsenergie im Segment Allgemeine Systemdienstleistungen zu einem Anstieg des Nettoumsatzes.

Im Geschäftsjahr 2024 resultierten aus der operativen Geschäftstätigkeit Netto-Überdeckungen (kumulierte Überdeckungen abzüglich kumulierter Unterdeckungen) in der Höhe von CHF 582,8 Mio. (Vorjahr Netto-Unterdeckungen von CHF 216,4 Mio.). Insbesondere in den Segmenten Allgemeine Systemdienstleistungen und Wirkverluste resultierten aufgrund höherer Nettoumsätze Überdeckungen von CHF 438,7 Mio. respektive CHF 132,0 Mio. Aufgrund der im Berichtsjahr erstmals vereinnahmten Tariferträge im Segment Stromreserve haben sich die Unterdeckungen aus dem Vermittlungsgeschäft in diesem Segment gegenüber dem Vorjahr um CHF 441,2 Mio. reduziert. Über alle Segmente resultieren per 31. Dezember 2024 Unterdeckungen von insgesamt CHF 343,3 Mio. (Vorjahr Unterdeckungen von insgesamt CHF 1 367,3 Mio.).

EBIT, Finanz- und Unternehmensergebnis

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) des regulierten Geschäftsbereichs von Swissgrid ergibt sich aus der Multiplikation der betriebsnotwendigen Vermögenswerte der StromVG-Aktivitäten mit dem Kapitalkostensatz WACCt+0, der Multiplikation der notwendigen Vermögenswerte für die in der WResV geregelten Aufträge mit dem im WACCt+0 enthaltenen Fremdkapitalkostensatzt+0 und der Verzinsung aller Deckungsdifferenzen mit dem im Kapitalkostensatz WACCt+2 enthaltenen Fremdkapitalkostensatzt+2. Die aus den StromVG-Aktivitäten resultierten Deckungsdifferenzen bis und mit Ende Geschäftsjahr 2023 sind bis zu ihrem vollständigen Abbau unverändert mit dem WACCt+2 zu verzinsen, was das EBIT ebenfalls beeinflusst.

Der für das Geschäftsjahr 2024 vom UVEK festgelegte Kapitalkostensatz (WACCt+0) beträgt 4,13% und der im WACCt+0 enthaltene Fremdkapitalkostensatzt+0 2,25%. Der für das Geschäftsjahr 2024 massgebende Kapitalkostensatz 2026 (WACCt+2) beträgt 3,43% und der im WACCt+2 enthaltene Fremdkapitalkostensatzt+2 2,0%. Damit beträgt das EBIT im Berichtsjahr CHF 139,1 Mio. und liegt auf Vorjahresniveau (CHF138,2Mio.). Damit beträgt das Unternehmensergebnis 2024 CHF 103,8 Mio. und liegt um CHF 3,8 Mio. über dem Vorjahresergebnis von CHF 100,0 Mio.

Bilanz und Geldflussrechnung

Die Bilanzsumme (ohne treuhänderisch geführte Positionen) hat sich im Vorjahresvergleich aufgrund der Abnahme der Unterdeckungen um CHF 430,4 Mio. auf CHF 3 789,2 Mio. reduziert. Die absolute Eigenkapitalbasis konnte durch das positive Unternehmensergebnis abzüglich der ausgerichteten Dividende weiter gestärkt werden. Die um die treuhänderisch gehaltenen Positionen bereinigte und die Deckungsdifferenzen netto berücksichtigende Eigenkapitalquote liegt per 31. Dezember 2024 bei 37,6% gegenüber 32,1% per 31. Dezember 2023.

Im Berichtsjahr resultiert ein positiver Geldfluss aus Geschäftstätigkeit von CHF 1 125,7 Mio. (Vorjahr negativer Geldfluss von CHF 505,9 Mio.). Die Veränderung ist auf den gestiegenen Nettoumsatz und die erstmals vereinnahmten Tariferträge aus dem Vermittlungsgeschäft für die Stromreserve zurückzuführen.

Swissgrid hat mit einem Brutto-Investitionsvolumen von CHF 317,5 Mio. erneut mehr realisiert als im Vorjahresvergleich (Vorjahr CHF 279,5 Mio.). In der Berichtsperiode wurden im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Vorgabe der ElCom keine Auktionserlöse für den Erhalt oder den Ausbau des Übertragungsnetzes verwendet, weshalb ein Geldfluss aus Investitionstätigkeit von CHF –316,8 Mio. (Vorjahr CHF –40,5 Mio.) resultiert.

Aufgrund des hohen Geldflusses aus Geschäftstätigkeit konnten im Berichtsjahr Finanzverbindlichkeiten in der Höhe von CHF 510,0 Mio. zurückbezahlt werden. Abzüglich der ausgerichteten Dividende und der bezahlten Zinsen resultiert 2024 ein Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit von CHF –565,6 Mio. (Vorjahr CHF 484,2 Mio.).

Risikobeurteilung

Das Risk Management ist für Swissgrid integraler Bestandteil einer umsichtigen und effektiven Unternehmensführung. Es umfasst die gesamte Organisation ohne ihre Tochtergesellschaften und Beteiligungen und richtet sich nach dem etablierten Standard ISO 31000.

Das Risk Management bei Swissgrid erfüllt die Anforderungen an die Corporate Governance sowie an die Schweizer Gesetze.

Ziele

Das Risk Management unterstützt die Mitarbeitenden auf allen Stufen im bewussten Umgang mit Risiken. Dazu gehören eine zweckmässige und transparente Berichterstattung sowie die Führung eines Risk-Management-Systems. Swissgrid pflegt den bewussten Umgang mit Risiken auf allen Ebenen des Unternehmens.

Organisation

Der Verwaltungsrat hat die Anforderungen an die Governance im Bereich Risk Management definiert und die Umsetzung an den CEO delegiert. Das Team Risk & Resilience führt den Risk-Management-Prozess, stellt die Methoden zur Verfügung und berät die operativen Einheiten bei der Risikosteuerung.

Prozess

Das Risk Assessment findet zweimal im Jahr statt. In einem mehrstufigen Prozess werden die wesentlichen Risiken identifiziert und beurteilt. Dieser Prozess beinhaltet die Bewertung der Risiken nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmass sowie die Definition der Strategien im Umgang mit Risiken.

Die Überwachung der Risiken, einschliesslich Wirksamkeit und Umsetzungsgrad der getroffenen Massnahmen, erfolgt durch regelmässige Risk Updates. Die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat erhalten halbjährlich die Ergebnisse aus den Risk Assessments und den Risk Updates in Form eines standardisierten Reportings.

Risikosituation

Die hohe Verfügbarkeit der französischen Kernkraftwerke, hohe Füllstände bei den Speicherseen und gut gefüllte Gaslager in der Europäischen Union haben zu einer Entschärfung bezüglich einer möglichen Strommangellage während der Wintermonate geführt. Dies führte ebenfalls zu einer Beruhigung der europäischen Energiemärkte und einem stabilen Preisniveau. Effekte aus der angespannten geopolitischen Lage, extreme Klimaereignisse (anhaltende Trockenheit und eine «Dunkelflaute» in Europa, wo gleichzeitig keine Wind- und Photovoltaikproduktion vorhanden ist) oder kumulierte Ausfälle grosser Kraftwerke können das Risiko jedoch nach wie vor wieder akzentuieren. Dies insbesondere in den Wintermonaten, in denen die Schweiz auf Stromimporte angewiesen ist.

Ebenfalls führen Einflüsse der Energiewende zu steigenden Risiken. Aussergewöhnlich hohe Lastflüsse aus Europa (durch steigende Volatilität in der Energieproduktion) und ungenaue Prognosen der Marktpartner führen, besonders in Kombination mit Ausserbetriebnahmen von Infrastrukturelementen (Wartung oder Projektausbau), zu Netzsituationen mit verminderter Resilienz. Eine Vielzahl von topologischen Massnahmen sowie der Einsatz von nationalen und internationalen Redispatch-Massnahmen und Regelenergie sind notwendig, um den Netzbetrieb zu gewährleisten. Der Einsatz dieser Massnahmen führt wiederum zu höheren Kosten für Swissgrid.

Neben den Risiken im Bereich der netzseitigen Versorgungssicherheit bleiben weitere bestehende Risiken für Swissgrid relevant. Treiber für diese weiteren Risiken sind Natureinflüsse, das nationale und internationale politische und regulatorische Umfeld sowie menschliche und technische Aspekte. Die Digitalisierung ermöglicht einen effizienteren Betrieb des Übertragungsnetzes. Die damit wachsende Abhängigkeit von komplexen und vernetzten ICT-Systemen und deren Verwundbarkeit in Bezug auf Cyber-Risiken bergen jedoch auch Risiken für die Netz- und Systemsicherheit und damit für die Versorgungssicherheit.

Die wesentlichen Risikofaktoren:

Europäisches und regulatorisches Umfeld

Das Schweizer Übertragungsnetz ist Teil des kontinentaleuropäischen Verbundnetzes und mit 41 grenzüberschreitenden Leitungen mit dem Ausland verbunden. Die enge Vermaschung des Stromsystems und die bisherige Zusammenarbeit mit den europäischen Partnern tragen massgeblich zur Versorgungssicherheit in der Schweiz bei. Die Rolle von Swissgrid bleibt auf nationaler und auf internationaler Ebene herausfordernd. Der Bundesrat hat die Verhandlungen zum Rahmenabkommen im Jahr 2024 wieder aufgenommen. Parallel dazu startete Swissgrid im Jahr 2024 das interne Projekt «Stromabkommen», um sich auf mögliche Szenarien vorzubereiten.

Am 20. Dezember 2024 wurden die Verhandlungen auf politischer Ebene formal abgeschlossen. Im zweiten Halbjahr 2025 ist der Start der Vernehmlassung zu erwarten. Entsprechend starten die parlamentarischen Debatten frühestens Anfang 2026.

Die Schweiz braucht ein Stromabkommen mit der EU. Das Stromabkommen stärkt den Standort Schweiz und erhöht die Versorgungssicherheit und die Netzstabilität. Ausserdem ermöglicht das Stromabkommen Schweizer Akteuren den Zugang zum europäischen Strommarkt und führt zu niedrigeren Kosten. Die Schweiz erhält Rechtssicherheit und kann die Weiterentwicklung des europäischen Strommarkts mitgestalten. Bis zur Umsetzung des Stromabkommens können weiterhin höhere ungeplante Stromflüsse über das Schweizer Netz fliessen und die Systemstabilität und die Importfähigkeit beeinträchtigen. Die Alternative von Swissgrid für technische Lösungen für die Übergangszeit sind privatrechtliche Verträge mit anderen Übertragungsnetzbetreibern zur Sicherstellung der Netzstabilität. Hierbei ist Swissgrid auf Unterstützung seitens der Politik angewiesen. Der Erfolg ist nicht gesichert, weil es Aspekte auf politischer Ebene zu lösen gibt, die ausserhalb des Einflussbereichs von Swissgrid liegen. Privatrechtliche Vereinbarungen unter Übertragungsnetzbetreibern stellen nur eine mittelfristige Überbrückung bis zur Umsetzung des Stromabkommens dar.

Versorgungssicherheit

Ein grossflächiger Versorgungsausfall würde zu enormen volkswirtschaftlichen Schäden führen. Daher muss Swissgrid das Übertragungsnetz für die Stromversorgung jederzeit verfügbar halten. Wichtige Voraussetzungen dafür sind eine intakte Netzinfrastruktur sowie die Verfügbarkeit von IT- und Kommunikationssystemen. Diese Voraussetzungen können unter anderem durch technische Probleme, Naturkatastrophen, Fehlmanipulationen und kriminelle Handlungen gefährdet werden. Swissgrid reduziert diese Risiken unter anderem durch Redundanzen und standardisierte Prozesse zur Behebung von Störungen an Netzanlagen und im Systembetrieb. Eine angemessene Aus- und Weiterbildung des Personals stellt sicher, dass die Mitarbeitenden situationsgerecht reagieren.

Eine weitere Voraussetzung für die Versorgungssicherheit ist die Verfügbarkeit von Regel- und Redispatch-Leistung, um kurzfristige Abweichungen zwischen Produktion oder Verbrauch ausgleichen zu können bzw. Netzengpässen zu begegnen. Der im Rahmen der Energiewende stattfindende Wechsel von grossen thermischen Kraftwerken (KKW, Kohlekraftwerke), die konstant und deterministisch elektrische Energie liefern, hin zu dezentralen und volatilen Solar- und Windkraftwerken macht es zunehmend anspruchsvoller, diese Voraussetzungen sicherzustellen. Deswegen optimiert Swissgrid den Schweizer Markt für Systemdienstleistungen fortlaufend und kooperiert für die Erhöhung der Marktliquidität mit den Schweizer Branchenpartnern sowie den Übertragungsnetzbetreibern der Nachbarländer.

Gegen physische Angriffe trifft Swissgrid Vorkehrungen, um ihre Infrastruktur zu schützen. Das Projekt Physischer Schutz Unterwerke ist eine der Hauptaktivitäten in diesem Bereich und beinhaltet die Sicherung der entsprechenden Gebäude und Anlagen sowie die Steuerung und Kontrolle der Zutritte. Im Jahr 2024 nahm Swissgrid an einer entsprechenden Übung der Schweizer Armee teil. Mit diesem Training soll die Zusammenarbeit zwischen der Armee und den zivilen Behörden geübt werden.

Die Bedrohung durch Cyber-Attacken steigt kontinuierlich. Gründe dafür sind die Dynamik der technischen Veränderungen, die auch von potenziellen Angreifern genutzt wird, die zahlreichen Angriffsmöglichkeiten sowie die zunehmende unternehmensübergreifende Vernetzung von Systemen. Zur Reduktion dieses Risikos baut Swissgrid ihre Prozesse und Systeme für die frühzeitige Erkennung und die Abwehr von Cyber-Bedrohungen kontinuierlich aus.

Für den Extremfall, dass Infrastrukturen oder Systeme länger ausfallen oder die Regelfähigkeit des Netzes nicht mehr gegeben ist, hält Swissgrid Notfallprozeduren und -organisationen bereit. Ebenfalls haben im Jahr 2024 wieder Übungen mit Behörden und Branchenpartnern stattgefunden. Beispiele hierzu sind das Üben der OSTRAL-Prozeduren sowie regelmässige Übungen zum Netzwiederaufbau zusammen mit Verteilnetzbetreibern und ausländischen Übertragungsnetzbetreibern. Im Jahr 2024 fanden mehrere Übungen statt, um sicherzustellen, dass die Notfallprozeduren funktionieren, darunter die Gesamtnotfallübung Uranos, bei der die Zusammenarbeit der Notfallorganisationen des Kernkraftwerks Gösgen, des ENSI, der beteiligten Stellen von Bund, Kantonen, Gemeinden und von Swissgrid geübt wurde.

Netzkapazität

Die Planung der Weiterentwicklung der Netzkapazität basiert auf Szenarien. Diese gehen von künftigen Zielwerten für die Erzeugungstechnologien und die Verbrauchergruppen aus, die die Transformation des Energiesystems im Hinblick auf die Energiewende miteinbeziehen. Wichtige Arbeiten im Rahmen des strategischen Netzausbaus bleiben geprägt von langwierigen Bewilligungsverfahren durch zahlreiche Einsprachen. Dies erschwert die Beseitigung von Netzengpässen. Was die Bewilligungsverfahren betrifft, setzt Swissgrid vor allem auf den Dialog mit den Betroffenen. Da aber die Akzeptanz von Freileitungen teilweise tief ist, muss Swissgrid dennoch mit Einsprachen und entsprechend verzögerten Bewilligungsverfahren rechnen. Eine positive Entwicklung zeichnet sich mit der sogenannten «Netzexpress»-Vorlage (Revision des Elektrizitätsgesetzes) ab, die der Bundesrat Ende Juni 2024 in die Vernehmlassung geschickt hat. Die entsprechende Botschaft soll im Frühjahr 2025 ans Parlament überwiesen werden. Die Revision soll die Bewilligungsverfahren für den Um- und Ausbau der Stromnetze beschleunigen. Auch diese neue Bestimmung ist im Sinne eines bedarfsgerechten, umweltverträglichen und volkswirtschaftlich effizienten Hoch- und Höchstspannungsnetzes zu begrüssen.

Ein weiteres Risiko für die Netzkapazität besteht in der fortschreitenden Alterung bestehender Komponenten. Swissgrid erfasst daher systematisch den Zustand der Anlagen und plant die Erneuerungsmassnahmen entsprechend.

Personensicherheit

Der Betrieb und der Unterhalt der Höchstspannungsinfrastruktur von Swissgrid bergen Risiken für die Personensicherheit. Personen können sich beim Verrichten der Arbeit schwer verletzen. Um dieses Risiko zu minimieren, identifiziert Swissgrid systematisch die vorhandenen Gefahren, trifft zielgerechte Schutzmassnahmen, schult eigene Mitarbeitende und instruiert Mitarbeitende von Dienstleistern, damit diese die Gefahren auf den Anlagen erkennen und entsprechend agieren. Systematische Kontrollen vor Ort tragen dazu bei, dass die Sicherheitsvorkehrungen auf den Baustellen eingehalten werden. Es gilt das Leitmotto «Safety First». Entsprechend investiert Swissgrid viel in dieses Themenfeld. So erlangte Swissgrid Anfang 2024 die erneute Bestätigung der Zertifizierung «Safety Culture Ladder» (SCL). Darüber hinaus haben ebenfalls 13 Dienstleister von Swissgrid die «Safety Culture Ladder»-Zertifizierung bestätigt, weitere befinden sich in der Zertifizierungsphase. Zusätzlich wurde 2024 für die Sensibilisierung aller Mitarbeitenden von Swissgrid die dritte Auflage der Safety und Security Days durchgeführt, an denen rund um das Thema Sicherheit zu jeweils variierenden Fokusthemen informiert wird.

Finanzielle Risiken

Swissgrid ist durch ihre Tätigkeit verschiedenen finanziellen Risiken ausgesetzt. Dazu gehören Liquiditäts-, Fremdwährungs-, Zins- und Gegenparteirisiken.

Die ordentliche finanzielle Abwicklung des operativen Geschäfts und zusätzliche Aufgaben des Bundes die an Swissgrid übertragen werden, können je nach finanziellem Volumen und Zeitpunkt dazu führen, dass Swissgrid diese Mittel zwischenfinanzieren muss, da diese erst nachgelagert über die Tarifeinnahmen vereinnahmt werden. Swissgrid antizipiert fortlaufend die Entwicklung und ergreift frühzeitig Massnahmen, um die Liquidität jederzeit zu gewährleisten. Dies geschieht über eine intensive laufende Planung, die engmaschige Überwachung des Mittelbedarfs und die Erhöhung der Vorhaltung der Mindestliquidität sowie der kommittierten Bankkreditlinien.

Das Fremdwährungsrisiko wird durch natürliche Absicherungen und durch Devisentermingeschäfte gemindert. Die Absicherungsstrategie wird periodisch geprüft und bei Bedarf angepasst.

Durch die Staffelung der Laufzeiten und einen ausgewogenen Finanzierungsmix reduziert sich das Risiko von Zinsänderungen. Es können derivative Finanzinstrumente zur weiteren Mitigation eingesetzt werden.

Finanzielle Gegenparteien und Bilanzgruppen werden fortlaufend überprüft und mit individuellen Grenzwerten ausgestattet und überwacht. Die Gegenparteirisiken werden regelmässig überwacht.

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 2025 einer Änderung der Stromversorgungsverordnung zugestimmt, mit der die Berechnung des WACC angepasst wird. Durch die neue Berechnungsmethodik (insbesondere Wegfall von Unter- und Obergrenzen) steigt die Volatilität in Abhängigkeit von der allgemeinen Zinslage; insbesondere in Tiefzinsphasen führt dies zu einem niedrigeren WACC. Swissgrid hatte eine Anpassung der Berechnungsmethodik im Rahmen der Vernehmlassung abgelehnt. Nebst einer Reduktion des Unternehmensergebnisses von Swissgrid, die im Falle einer Tiefzinsphase im mittleren zweistelligen Millionenbereich liegen kann, hat die neue Berechnungsmethode insbesondere auch zur Folge, dass die Attraktivität für Investitionen in die Netzinfrastruktur zukünftig abnehmen wird.

Zukunftsaussichten

Strategischer Ausblick

Die Transformation des Stromsystems verändert die Rahmenbedingungen für Übertragungsnetzbetreiber deutlich. In der Schweiz und in Europa nimmt die Einspeisung aus neuen erneuerbaren Quellen zu. Diese Produktion ist dezentral und schwerer planbar als die Produktion aus Grosskraftwerken mit stabiler Bandleistung. Das führt zu neuen Anforderungen an den Netzbetrieb. Die Strategie 2027 von Swissgrid adressiert diese Herausforderungen. Sie setzt auf Investitionen in die Digitalisierung des Netzbetriebs und in die Entwicklung und die Integration von datenbasierten Technologien, um die Integration der dezentralen, erneuerbaren Energiequellen optimal in den Netzbetrieb einzubinden.

Mit einem Stromabkommen zwischen der Schweiz und der EU werden die zuvor beschriebenen Herausforderungen deutlich einfacher zu lösen sein. Insbesondere, weil die Schweiz dann komplett in den europäischen Strommarkt integriert wäre, was sowohl die Beschaffung von Regelenergie effizienter und kostengünstiger macht als auch die Kapazitätsprobleme an der Grenze löst. Der innenpolitische Prozess zum Stromabkommen startet voraussichtlich im Sommer 2025 und Swissgrid setzt sich aktiv dafür ein, ihre Stakeholder über die Vorteile des Abkommens für den Netzbetrieb zu informieren.

Eine weitere wichtige politische Vorlage für Swissgrid ist der sogenannte Netzexpress. Dieser fordert im Kern eine Beschleunigung der Sachplanverfahren Übertragungsleitung (SÜL). Damit die Stromnetze nicht zum Nadelöhr der Energiewende werden, müssen sie zwingend zeitgleich mit dem Produktionsausbau modernisiert und wo nötig ausgebaut werden.

Swissgrid entwickelt das Übertragungsnetz im Rahmen des Netzplanungsprozesses kontinuierlich weiter und passt es an die Rahmenbedingungen und Herausforderungen an. Im Sommer 2024 hat Swissgrid das Zielnetz für das Jahr 2040 finalisiert und der ElCom zur Prüfung vorgelegt.

Während der Ausbau der PV-Stromproduktion in der Schweiz voranschreitet, hinkt die Verfügbarkeit von PV-Daten und Prognosen von den Marktpartnern hinterher. Dies beeinflusst die Netzstabilität und kann Swissgrid dazu zwingen, kostenintensive Regelenergie einzusetzen, um Ungleichgewichte auszugleichen. Zusammen mit den Branchenpartnern hat Swissgrid diverse Projekte lanciert, um die Prognosegenauigkeit im Bereich der PV-Energie zu verbessern und die Elemente der erneuerbaren Ressourcen (z.B. PV-Anlagen, Wärmepumpen, Elektrofahrzeuge) für den sicheren Netzbetrieb zu nutzen.

Der Verwaltungsrat hat Anfang des Jahres 2025 die Klimaziele von Swissgrid verabschiedet. Sie sehen ein Netto-Null-Emissionsziel bis 2040 vor. Im aktuellen Jahr setzt Swissgrid im Bereich der Nachhaltigkeit auf die Erarbeitung konkreter Ziele bezüglich der indirekten Emissionen (Scope 3).

Forschung und Entwicklung

Um ihre Aufgaben auch in Zukunft sicher und kostengünstig zu erfüllen, kooperiert Swissgrid mit nationalen und internationalen Forschungsinstitutionen. Das Projektportfolio ist auf die strategischen Ziele ausgerichtet und setzt sich aus internen Aktivitäten und aus Projekten zusammen, die in Zusammenarbeit mit Hochschulen und anderen Schweizer Partnern durchgeführt werden.

Finanzieller Ausblick

Netzinvestitionen

Mit Blick auf eine nachhaltige Energiezukunft und die im Bericht «Strategisches Netz 2025» vorgesehenen Massnahmen ist weiterhin mit einem hohen Investitionsbedarf zu rechnen. Nach wie vor stellen die Genehmigungen von neuen oder umzubauenden Leitungen eine grosse Herausforderung dar. Daher wird in der finanziellen Planung eine geringere Realisierungswahrscheinlichkeit angesetzt, um den zeitlichen Verzögerungen angemessen Rechnung zu tragen. Entsprechend wird im mittelfristigen Planungshorizont von Netzinvestitionen in der Höhe von ca. CHF 250 Mio. bis CHF 330 Mio. jährlich ausgegangen.

Betriebskosten

Im Jahr 2023 lancierte Swissgrid die Strategie 2027 und damit eine neue, fünfjährige Strategieperiode. Mit der Strategie 2027 adressiert Swissgrid die Herausforderungen aufgrund der fundamentalen Transformation des Energiesystems. Die Umsetzung dieser Massnahmen bewirkt nebst einem Anstieg der Investitionen auch einen Anstieg der Betriebskosten.

EBIT und Unternehmensergebnis

Das EBIT ist entsprechend dem regulatorischen Geschäftsmodell direkt von der Höhe des BNV sowie des WACC respektive des Fremdkapitalkostensatzes des WACC abhängig. Der vom UVEK kommunizierte WACC für das Jahr 2025 beträgt 3,98% und der darin enthaltene Fremdkapitalkostensatz 2,0%. Für das Jahr 2025 wird ein EBIT bzw. ein Unternehmensergebnis auf dem Niveau von 2024 erwartet.

In Übereinstimmung mit der durch den Verwaltungsrat genehmigten Dividendenpolitik werden die erwirtschafteten Gewinne in Abhängigkeit von der erreichten Eigenkapitalquote und der Finanzierungssituation langfristig anteilig thesauriert. Dadurch wird die langfristig stabile Finanzierung von Swissgrid sichergestellt.