Weitere Informationen zur Transformation des Energiesystems siehe Kapitel «Energietransition» und zur nachhaltigen Entwicklung des Übertragungsnetzes siehe Kapitel «Umweltschutz», «Biodiversität» und «Kreislaufwirtschaft».

Jahresbericht

Auftrag

Versorgungssicherheit

Swissgrid trägt als Übertragungsnetzbetreiberin die Verantwortung für eine kritische Infrastruktur. Denn sichere und leistungsfähige Stromnetze sind von zentraler Bedeutung, um die Stromversorgung zu gewährleisten. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) schätzt die Strommangellage als grösstes finanzielles Risiko für die Schweiz ein und ein grosser, schweizweiter Stromausfall rangiert in der Kategorie Schadenserwartung ebenfalls unter den Top 101.

Das Schweizer Übertragungsnetz ist eng verflochten mit dem europäischen Verbundnetz und spielt – zentral in Europa gelegen – auch für den Austausch elektrischer Energie in Europa eine entscheidende Rolle. Ein Ausfall oder eine Beeinträchtigung des Netzes kann somit weitreichende Auswirkungen haben, die über die Grenzen der Schweiz hinausgehen.

1Bundesamt für Bevölkerungsschutz, Bericht zur nationalen Risikoanalyse (Katastrophen und Notlagen Schweiz 2020)

Netzseitige Versorgungssicherheit – Summe verschiedener Bausteine

Um eine hohe netzseitige Versorgungssicherheit zu gewährleisten und das Netz vor einem Ausfall zu schützen, setzt Swissgrid an verschiedenen Punkten an.

Die Netzleitstellen von Swissgrid verantworten das permanente Gleichgewicht von Stromerzeugung und -verbrauch und damit eine konstante Netzfrequenz von 50 Hertz für die Schweiz und als Coordination Center South für Europa. Ebenso überwachen sie die Auslastung des Übertragungsnetzes und greifen bei Engpässen, drohenden Leitungsüberlastungen oder bei Ausfällen von Netzelementen ein. Beim Betrieb ihres Netzes folgt Swissgrid dem n-1-Prinzip, einer wesentlichen Regel für die Gewährleistung des sicheren Übertragungsnetzbetriebs. Dieses Prinzip besagt, dass bei Ausfall eines beliebigen Netzelements kein anderes überlastet sein darf.

Für einen sicheren Netzbetrieb ist eine langfristige Planung notwendig: Diese berücksichtigt unter anderem Ausserbetriebnahmen von Leitungen und Kraftwerken, aber auch die Fahrpläne der Kraftwerksbetreiber und Stromhändler, in denen alle Stromhandelsgeschäfte im In- und Ausland enthalten sind. In der Planung wie auch im Echtzeitbetrieb stimmt sich Swissgrid laufend mit den europäischen Übertragungsnetzbetreibern ab.

Eine weitere Voraussetzung für eine hohe netzseitige Versorgungssicherheit ist die Verfügbarkeit von Regelleistung, um kurzfristige Abweichungen zwischen Produktion und Verbrauch ausgleichen zu können (Balancing-Massnahmen) und Netzengpässe zu beherrschen. Deswegen optimiert Swissgrid den Schweizer Markt für Regelleistung fortlaufend und kooperiert mit den europäischen Übertragungsnetzbetreibern.

Die Übertragungsnetzbetreiber haben zudem die Aufgabe, genügend Kapazitäten auf den grenzüberschreitenden Leitungen für den internationalen Stromhandel zur Verfügung zu stellen. Um Netzengpässe zu vermeiden und um einen diskriminierungsfreien Zugang sicherzustellen, vergibt Swissgrid die Kapazität an der Schweizer Grenze mittels Auktionen. Diese Prozesse erfolgen wiederum in enger Abstimmung mit den benachbarten Übertragungsnetzbetreibern.

Die Zusammenarbeit zwischen Swissgrid und den europäischen Übertragungsnetzbetreibern ist eng und erfolgt unter anderem im Netzbetrieb, in den Regelleistungsmärkten und im Engpassmanagement. Damit sich alle Netzbetreiber an die gleichen Regeln im Verbundnetz halten, werden zudem die regulatorischen Vorgaben der EU für den Systembetrieb umgesetzt. Eine europaweite Zusammenarbeit ist entscheidend, um eine erfolgreiche Integration der vermehrt dezentralen Energiequellen in das Gesamtsystem zu erreichen.

Aufgrund des fehlenden Stromabkommens der Schweiz mit der EU ist es für Swissgrid zunehmend schwieriger, diese gesamteuropäischen Entwicklungen mitzugestalten. Dies hat negative Auswirkungen auf die Netzsicherheit und damit die Versorgungssicherheit der Schweiz. Der Ausschluss von Swissgrid aus europäischen Plattformen und Koordinationsprozessen erhöht das Risiko von ungeplanten Lastflüssen im Schweizer Übertragungsnetz. Swissgrid ergreift daher verschiedene Massnahmen, um der zunehmenden Isolierung entgegenzuwirken (siehe Kapitel «Stakeholder Engagement») und begrüsst, dass die Schweiz die Verhandlungen für ein Stromabkommen mit der EU erfolgreich abschliessen konnte.

Wichtige Voraussetzungen für die netzseitige Versorgungssicherheit sind eine resiliente Netzinfrastruktur und die Verfügbarkeit von IT- und Kommunikationssystemen. Um den sicheren und zuverlässigen Betrieb des Schweizer Übertragungsnetzes zu gewährleisten, verfolgt Swissgrid eine integrale Sicherheitspolitik. Diese legt die Ziele und den Handlungsrahmen für eine konsistente und koordinierte Umsetzung von Vorkehrungen nach einheitlichen Regeln fest.

Das integrale Sicherheitsmanagement bezweckt einerseits, Personen und Umwelt vor negativen Einflüssen durch Aktivitäten von Swissgrid zu bewahren, und andererseits, Mitarbeitende, Anlagen, Systeme und Informationen von Swissgrid gegen Beeinträchtigungen zu schützen.

Der integrale Ansatz von Swissgrid im Management von Sicherheit umfasst sieben Sicherheitsdomänen: operationelle Sicherheit, physische Sicherheit, Informationssicherheit, Integrales Risikomanagement, Krisenmanagement und Business Continuity Management sowie Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit und Umweltschutz. Die integrale Sicherheitspolitik beschreibt die Sicherheitsziele von Swissgrid und regelt die wesentlichen Aspekte, die für die effektive Umsetzung eines unternehmensweiten, integralen Sicherheitsmanagements erforderlich sind. Hierzu zählen namentlich die Grundsätze, die übergreifenden Rahmenbedingungen und domänenspezifischen Vorgaben sowie die Sicherheitsorganisation.

Das Ziel der operationellen Sicherheit ist die Gewährleistung einer in jedem Netzzustand sicheren Dienstleistung von Swissgrid. Sie stützt sich auf die Prozesse und Elemente eines Safety Risk Managements, wie zum Beispiel das Meldewesen, die Ereignisuntersuchung, die Sicherheitsrisikoanalysen, die Sicherheitskultur und klar definierte Rollen und Verantwortlichkeiten.

Die operationelle Sicherheit hat insbesondere das Ziel, dass Arbeitshandlungen im komplexen Netz- und Systembetrieb zuverlässig durchgeführt werden können, ebenso dass die entsprechenden Prozesse und Anweisungen funktionieren. Folgende spezifischen Methoden und Prozesse kommen dabei unter anderem zur Anwendung:

- Eine unabhängige, laufende Beobachtung des operationellen Betriebs mit dem Ziel, fehleranfällige oder ungeeignete Anweisungen oder von den Anweisungen abweichende Handlungsweisen zu erkennen und mittels Ereignisanalysen zu verbessern.

- Die Prinzipien von «Human Factors» zur Gestaltung eines robusten und auf die Eigenheiten des Menschen angepassten Arbeitsumfelds.

Ein Kompetenzmanagementsystem, das die Grundausbildung, den Erhalt des Wissens und des Könnens, die Weiterbildung der Mitarbeitenden, vor allem im Netz- und Systembetrieb, sowie den Aufbau der Erfahrung konsequent sicherstellt und dokumentiert, trägt wesentlich zur operationellen Sicherheit bei.

Ziel dieser Sicherheitsdomäne ist die Gewährleistung der physischen Sicherheit von Mitarbeitenden und Dritten ebenso wie der Swissgrid Infrastruktur.

Swissgrid hat an Best Practices ausgerichtete, eigene unternehmensweite Standards erarbeitet, um den Ansprüchen an eine kritische Infrastruktur gerecht zu werden. Diese berücksichtigen unter anderem den Standard ISO/IEC 27002, die Branchenempfehlung des Verbands Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) sowie die Vorschriften des Eidgenössischen Starkstrominspektorat.

Ziel der Sicherheitsdomäne «Informationssicherheit» ist die Gewährleistung der Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität von Daten und Informationen in physischer Form oder basierend auf ICT-Systemen (Information and Communication Technology) der Wirtschaftsinformatik und der Operational Technology.

Ein nach internationalen Standards wie der ISO/IEC-27000-Familie aufgebautes, risikobasiertes Information Security Management System definiert das anzuwendende Regelwerk und die Massnahmen. Dieses Managementsystem unterstützt den ganzen Umsetzungsprozess von der Implementierung über die Überprüfung bis zur Weiterentwicklung.

Aus der gleichen Standardfamilie werden die anzuwendenden Basismassnahmen und auch die für den Energiesektor spezifischen Massnahmen abgeleitet und umgesetzt.

Krisenmanagement und Business Continuity Management

Das Krisenmanagement sowie das Business Continuity Management (BCM) von Swissgrid haben gemeinsam zum Ziel, ein flexibles und der Lage angepasstes Ereignismanagement zu gewährleisten, damit im Ereignisfall die Kontinuität der kritischen Prozesse der Kernaufgabe von Swissgrid sichergestellt werden kann. Die Krisenorganisation und das BCM dienen dazu, bei Abweichungen von der normalen Lage, den Auftrag von Swissgrid gemäss den definierten Rahmenbedingungen, unter gewissen Einschränkungen, weiterzuführen. Sie orientieren sich am Swissgrid Auftrag gemäss Art. 20 StromVG sowie Art. 5 StromVV, an den ENTSO-E-Vorgaben der Rahmenvereinbarung zwischen den Übertragungsnetzbetreibern der Synchronzone Kontinentaleuropa über die Mindeststandards zum gemeinsamen Betrieb des Übertragungsnetzes am Transmission Code bzw. am VSE-Branchendokument und an den Vorgaben des Bundesamts für Bevölkerungsschutz.

Das Vorhandensein und ein zweckmässiges Funktionieren der Krisenorganisation und des BCM entsprechen dem notwendigen Grundschutz. Das Swissgrid Business Continuity Managementsystem, angelehnt an die ISO-223er-Reihe, wird hierzu kontinuierlich im Rahmen einer von der Geschäftsleitung freigegebenen Roadmap samt Jahreszielen weiterentwickelt. Es beschreibt unter anderem die Erstellung von BCM-Vorgaben, die regelmässige Überprüfung von BCM-Szenarien sowie das Entwickeln, Testen und Üben von risikobasierten Business-Continuity-Plänen. Mittels Business-Impact-Analyse werden kritische Prozesse der Kernaufgabe und ihre Anforderungen an das Wiederherstellen der Prozessleistung ermittelt, die im Rahmen des BCM zu berücksichtigen sind. Damit wird auch gleichzeitig das entsprechende Schutzniveau festgelegt. Diese Analyse wird bei Bedarf wiederholt und regelmässig überprüft. Die Mitarbeitenden von Swissgrid werden zudem im Rahmen von Krisenübungen für das richtige Verhalten im Ereignisfall geschult. Dabei werden die bestehenden Systeme und Prozesse auf ihre Funktionalität überprüft. Implementierte BCM-Prozesse werden laufend getestet.

Jedes Jahr werden zusätzlich mehrtägige Übungen in den Simulation Centers in Prilly und Aarau durchgeführt. Ziel dieser Übungen ist es, eine Grossstörung oder ein Blackout zu simulieren und den Netzwiederaufbau zu üben. Swissgrid, alle an das Übertragungsnetz angeschlossenen Verteilnetz- und Kraftwerksbetreiber sowie die Betreiber von Aufbauzellen nehmen an diesen Übungen teil.

Im Berichtsjahr war Swissgrid Teil der Gesamtnotfallübung (GNU) des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz. Die Übungsanlage simuliert jeweils ein Notfallereignis in einem der drei Kernkraftwerke der Schweiz, die aktuell in Betrieb sind.

Swissgrid sieht vor, dass sich im Falle eines Grossereignisses Mitarbeitende auf dezentralen Plätzen in der Schweiz versammeln, um die nötigen Arbeiten vor Ort ausführen zu können. Diese Vorgehensweise wird wiederholt und unter Einbezug der externen Partner geübt.

Der Stand der Umsetzung des BCM sowie die Business-Continuity-Fähigkeit des Unternehmens werden der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat regelmässig rapportiert.

Die Sicherheitsdomäne Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit, Umweltschutz wird im Kapitel «Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz» näher behandelt.

Kennzahlen zur netzseitigen Versorgungssicherheit

Der Wandel des Energiesystems birgt neue Herausforderungen für die Gewährleistung der netzseitigen Versorgungssicherheit. Diese Herausforderungen adressiert Swissgrid in der Strategie 2027 (siehe Kapitel «Strategie 2027»). Zudem beschreibt Swissgrid im Nachhaltigkeitsbericht (Kapitel «Energietransition») die Herausforderungen und Rahmenbedingungen im Detail. Auch die Kennzahlen zum Energiefluss und zum Einsatz der Regelenergie sind Teil dieses Kapitels.

Trotz einer Zunahme der Durchschnittlichen Unterbrechungsdauer, die auf einen Vorfall im November 2024 im Kanton Glarus zurückzuführen ist, konnte Swissgrid eine Verfügbarkeit des Übertragungsnetzes von weit über 99,9% gewährleisten.

| 2024 | 2023 | |

|---|---|---|

| Anzahl Versorgungsausfälle im vermaschten Netz | 1 | 1 |

| Durchschnittliche Unterbrechungsdauer | 94 Minuten | 40 Minuten |

| «Energy not supplied» im vermaschten Netz | 2 MWh | 113 MWh |

«Energy not supplied»: Sowohl im Berichtsjahr wie im Jahr 2023 war eine Leitung ungeplant ausser Betrieb. Die an die Leitung angeschlossene Last war allerdings im Jahr 2023 deutlich höher, deshalb war auch die Menge an «Energy not supplied» höher als im Berichtsjahr.

| in GWh | 2024 | 2023 |

|---|---|---|

| Transportierte Energie | 69 609 | 74 134 |

| Importierte Energie | 25 262 | 27 017 |

| Exportierte Energie | 39 175 | 32 888 |

| Transitenergie | 22 155 | 21 591 |

| Wirkverluste absolut | 985 | 919 |

| Positive Regelenergie | 963 | 1 033 |

| Negative Regelenergie | 556 | 694 |

| Wirkverluste der transportierten Energie | 1,41% | 1,24% |

|---|---|---|

| Verhältnis von «Energy not supplied» zu transportierter Energie | 0,000000029 | 0,0000015 |

Die netzseitige Versorgungssicherheit auch zukünftig sicherstellen

Der Wandel des Energiesystem birgt neue Herausforderungen für die Gewährleistung der netzseitigen Versorgungssicherheit. Diese Herausforderungen adressiert Swissgrid in der Strategie 2027 (siehe Kapitel «Strategie 2027»). Zudem beschreibt Swissgrid im Nachhaltigkeitsbericht (Kapitel «Energietransition») die Herausforderungen und Rahmenbedingungen im Detail. Auch die Kennzahlen zur Zuverlässigkeit des Netzes, zum Energiefluss und zum Einsatz der Regelenergie sind Teil dieses Kapitels.

Grid Transfer Capacity

Swissgrid hat das Ziel, eine Netzinfrastruktur zur Verfügung zu stellen, die eine hohe Verfügbarkeit und Kapazität aufweist sowie den Anforderungen des zukünftigen Energiesystems entspricht. Dafür notwendig sind eine langfristige Planung, die Modernisierung und Optimierung des Netzes sowie dessen laufende Inspektion, Wartung und Instandhaltung.

Planung des Netzes – das Strategische Netz

Die Anforderungen an das Stromnetz haben sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Diese Entwicklung wird sich mit der Energiewende in den nächsten Jahrzehnten noch verstärken. Diese Veränderungen hat das Bundesamt für Energie im Szenariorahmen Schweiz, welcher für jede Erzeugungstechnologie und Verbrauchergruppe für die Jahre 2030 und 2040 nationale Zielwerte beinhaltet, festgehalten.

Auf Basis dieses Szenariorahmens erarbeitet Swissgrid das Strategische Netz 2040. Zusätzlich erhält Swissgrid von den SBB sowie den Verteilnetz- und Kraftwerksbetreibern, die direkt am Übertragungsnetz angeschlossen sind, Informationen zur regionalen Entwicklung von Produktion und Verbrauch innerhalb der Schweiz. Unter Berücksichtigung dieser Daten ermittelt Swissgrid den Netzentwicklungsbedarf.

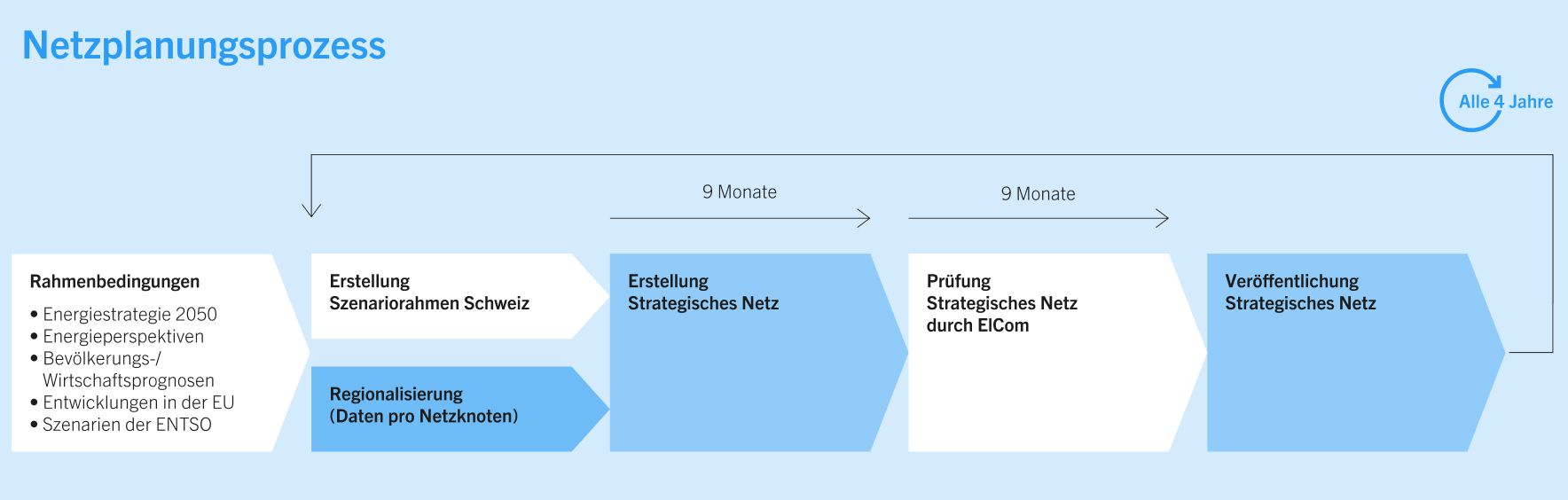

Der Prozess für das Strategische Netz 2040 ist weit fortgeschritten. 2024 schliesst Swissgrid die Planung ab und übergibt diese der Eidgenössischen Elektrizitätskommission ElCom für eine Prüfung. Im Frühling 2025 wird Swissgrid das Strategische Netz veröffentlichen. Zum ersten Mal basiert die Planung auf der in der «Strategie Stromnetze» geschaffenen gesetzlichen Grundlage und wird zukünftig alle vier Jahre wiederholt.

Investitionen in die Netzinfrastruktur – bedarfsgerechte Modernisierung

Swissgrid investiert laufend in ihre Netzinfrastruktur, um ein sicheres, leistungsfähiges und bedarfsgerechtes Netz zu gewährleisten. Die aktuellen Modernisierungsprojekte sind im Strategischen Netz 2025 festgelegt und belaufen sich auf ein Investitionsvolumen von rund 2,5 Milliarden Franken. Die im Strategischen Netz 2025 enthaltenen Netzprojekte sollen die bestehenden Engpässe beheben, den Abtransport der Energie grosser Kraftwerke in den Alpen in die Ballungszentren gewährleisten und die Anbindung an das europäische Verbundnetz stärken.

Swissgrid konnte einige Projekte aus dem Strategischen Netz 2025 bereits abschliessen, andere befinden sich in der Projektierungs- oder Realisierungsphase.

Instandhaltung des Netzes – permanent im Einsatz

Das Schweizer Übertragungsnetz gehört zu den zuverlässigsten der Welt. Damit das Netz jederzeit einwandfrei funktioniert, muss es nicht nur um- und ausgebaut, sondern auch laufend inspiziert, gewartet und instandgesetzt werden. Die Wartung beinhaltet unter anderem das regelmässige Reinigen und Einstellen der technischen Anlagen. Werden nach einem Sturm oder einer Lawine Anlagen beschädigt, müssen sie rasch wieder instandgesetzt werden. Daneben führt Swissgrid geplante Instandsetzungsarbeiten durch, wie zum Beispiel das Auswechseln von Leiterseilen und Isolatoren, Korrosionsschutz, die Revision von Leistungsschalter oder Ausholzungen. Zwei Drittel des über 6700 Kilometer langen Schweizer Übertragungsnetzes stammen aus der Zeit vor 1980. Diesen Arbeiten kommen somit hohe Bedeutung zu.

Die richtige Netzinfrastruktur für die Transformation des Energiesystems

Die Modernisierung des Übertragungsnetzes legt die Basis für eine nachhaltige Energiezukunft. Derzeit kann der Ausbau des Netzes jedoch nicht mit dem Ausbau der Anlagen zur Produktion erneuerbarer Energien Schritt halten. Einsprachen und Gerichtsverfahren führen dazu, dass sich die Umsetzung von Netzprojekten deutlich verzögern. Swissgrid setzt sich dafür ein, dass die Genehmigungsverfahren effizienter ausgestaltet werden und damit der Netzausbau vorangetrieben wird. Im Schwerpunkt «Grid Transfer Capacity» in der Strategie 2027 (siehe Kapitel «Strategie 2027») definiert Swissgrid zudem Massnahmen, um die Kapazität des Netzes bedarfsgerecht zu erhöhen sowie das Netz zukünftig noch effizienter zu realisieren und zu betreiben. Neben dem Strategischen Netz 2040 spielen hierfür digitale Lösungen eine entscheidende Rolle. Ein komplett digitalisiertes Netzabbild liefert die Basis, um ein datengesteuertes Anlagenmanagement zu etablieren.

Innovation und Digitalisierung

Die Research & Digitalisierungs-Abteilung (R&D) bei Swissgrid spielt eine zentrale Rolle in der Weiterentwicklung des Schweizer Höchstspannungsnetzes. Die Fachspezialistinnen und Fachspezialisten der Abteilung treiben aktiv Innovationen und Technologien voran, um die Kapazität, Sicherheit und Zuverlässigkeit des Netzes zu erhöhen. Durch den Einsatz modernster Methoden wie Optimierungsverfahren und stochastischer Ansätze unterstützt und verbessert die Abteilung die Arbeit aller Unternehmensbereiche. Innovation hat bei Swissgrid einen hohen Stellenwert, was sich in der Strategie 2027 widerspiegelt. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, sich zu einem innovativen, stark digitalisierten Unternehmen zu entwickeln. Dies ist eine Antwort auf die zunehmende Komplexität und Volatilität des Stromsystems, die durch die Energiewende und die Dezentralisierung der Stromproduktion entstehen.

Um diese Herausforderungen zu meistern, setzt Swissgrid auf die Digitalisierung als Katalysator der Energiewende. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, die wachsenden Anforderungen an das Stromnetz zu bewältigen und gleichzeitig die Effizienz in allen Unternehmensbereichen zu steigern.

Durch die Förderung einer Innovationskultur, beispielsweise durch Veranstaltungen wie Innovation Days und Inspiration Talks, schafft Swissgrid ein Umfeld, in dem Mitarbeitende ermutigt werden, neue Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Denn Innovation und Digitalisierung leisten einen wichtigen Beitrag dazu, dass auch in Zukunft eine sichere und effiziente Stromversorgung in der Schweiz gewährleistet bleibt.

Nachfolgend einige Innovationsprojekte:

Autonome Drohnen und künstliche Intelligenz unterstützen Swissgrid bei der Optimierung von Instandhaltung und Betrieb des Übertragungsnetzes. Beide Technologien digitalisieren das Asset Management. Drohnen werden für Leitungsinspektionen eingesetzt, um den Zustand des Netzes zu überwachen. Langfristig sollen Drohnen auch bei Erstinspektionen nach Störungen Schäden schnell beurteilen und Reparaturen einleiten. Die Inspektionsbilder der Drohnen werden meist von Expertinnen und Experten geprüft. Um diesen Prozess zu optimieren, entwickelt Swissgrid mit anderen Netzbetreibern KI-Algorithmen, die potenzielle Schäden automatisch erkennen können. Drohnen bieten sicheren Zugang zu schwer erreichbaren Standorten und reduzieren den CO₂-Fussabdruck im Vergleich zu herkömmlichen Methoden wie Helikopterflügen. Nach einer Vorstudie arbeitet Swissgrid seit Mitte 2023 an einer zweijährigen Pilotphase als Grundlage für einen möglichen breiteren Rollout.

Swissgrid hat vor drei Jahren das Internet-of-Things-Projekt Pylonian gestartet. Dabei wurden Sensoren auf Masten platziert, um Daten zu Mastvibrationen, Mastneigung, Temperatur sowie Sonneneinstrahlung zu sammeln. Mit Abschluss des Berichtsjahrs hat Swissgrid weitere Sensortypen installiert, insbesondere Wetterstationen, die bei der Prognose erneuerbarer Energien helfen können. Darüber hinaus hat Swissgrid «Sensorian» implementiert, eine telekommunikations- und sensorunabhängige Plattform, die jede Art von Sensordaten skalierbar, sicher und flexibel auf unserer Datenplattform hostet. Zusätzlich simulierten die Experimente reale Ereignisse, um die gesammelten Daten mit potenziell gefährlichen Situationen zu verknüpfen. So kann das System mögliche Gefahrensituationen voraussagen, und die Mitarbeitenden von Swissgrid können frühzeitig Massnahmen einleiten, um Schäden an den Masten zu verhindern.

Mehr Effizienz im Netzbetrieb

Das Ziel der PV-Prognosen ist es, die Netzstabilität zu verbessern, indem präzise Vorhersagen für die Solarstromerzeugung erstellt werden. Um dies zu erreichen, setzt das Unternehmen auf die Nutzung von öffentlich verfügbaren Daten über die Produktionsleistung der installierten PV-Anlagen und die Sammlung detaillierter Sonnenscheininformationen. Diese Massnahmen sind entscheidend, um die Herausforderungen der zunehmenden und schwankenden Solarstromproduktion im Schweizer Stromnetz zu bewältigen und gleichzeitig die Kosten für Regelenergie zu optimieren.

Der Zubau von Photovoltaik, Wärmepumpen und Elektrofahrzeugen erfordert eine engere Koordination zwischen den Netzbetreibern, um einen sicheren Netzbetrieb zu gewährleisten. Gemeinsam mit Equigy führten Swissgrid und ein Verteilnetzbetreiber ein Pilotprojekt durch, um die Nutzung von dezentralen Energieressourcen koordiniert zu verteilen, um Systemdienstleistungen zu erbringen. Mehr Informationen hierzu im Kapitel «Jahresrückblick» und im Kapitel «Energie Transformation».

Um Swissgrid zu einem innovativen, stark digitalisierten Unternehmen zu entwickeln, wurde der neue Schwerpunkt «Innovation und Digitalisierung» in die Strategie 2027 aufgenommen (siehe Kapitel «Strategie 2027»). Ein umfassendes Massnahmenpaket schafft die Voraussetzungen auf datentechnischer, technologischer und personeller Ebene, damit die angestrebte digitale Transformation im Unternehmen erfolgreich umgesetzt werden kann. Ebenso steht die Entwicklung einer Innovationskultur im Fokus. Dazu führte Swissgrid Innovationsinitiativen (siehe Kapitel «Gewinnung, Bindung und Entwicklung von Fachkräften») durch, an denen sich die Mitarbeitenden mit Zukunftsthemen auseinandersetzten, Impulse erhielten und Ideen sowie Interaktionen gefördert wurden.